1) Die antike Vorgabe bestand in einer homologen Einheit von Denken und Sein, in der und aus der sowohl alle Erkenntnisbedingungen wie Seinsbedingungen abgeleitet werden können. Ein Platon sah diese Einheit in der höchsten Idee des Guten, ein Aristoteles in einem quasi überwissenschaftlichen „nous“ des „Sich-denkenden Denkens“.

Das Mittelalter dachte dann viel über die aller-allgemeinsten Eigenschaften des Seins nach und nannte sie „Transzendentalien“. Etwas Seiendes und das „Eine“, „Wahre“, „Gute“ (evtl. noch das „Schöne“) sind austauschbar. Eigentlich seltsam, inwiefern sich in jedem Erkenntnisakt des aktuellen Denkens von Sein/Seiendem die Objektivation des Einen, Wahren, Guten (und Schönen) einstellt! Woher kommt diese unerzeugte Positivität im Denken? Warum trifft das Eine, Wahre, Gute (und Schöne) auf die Aktualität des Seins/des Seienden zu? Sind diese „Transzendentalien“ Eigenschaften des Seins/des Seienden selbst oder drücken sie Relationen des Erkennenden zum Sein/zum Seienden aus? Im Letzteren Fall ergeben sich Partizipationsmöglichkeiten für das Erkennen bzw. Grade des Seins und Partizipationsmöglichkeiten zum höchsten Sein, d. h. zu Gott. Es sind hier viele Fragen enthalten, auf ich nicht einmal annähernd eingehen kann. Ich darf verweisen auf Literatur. 1

Wie ist die antike Vorgabe der Einheit von Sein und Denken möglich? Es gibt Ansätze, die für sich oft den Anspruch einer „transzendentalen“ Erklärungsart oder eines „transzendentalen“ Wissens erheben, aber ihre Erkenntnisweise gerade nicht ausweisen können. So jetzt wieder gelesen bei Peter F. Strawson, der die „transzendentalen“ Bedingungen als sprachliche Argumentationskriterien aufstellt, dass bei Negation ihrer selbst eine Erfahrung oder eine Aussagewahrheit nicht möglich wäre. Aber das ist bei Peter F. Strawson und der Analytischen Philosophie nur ein retorsives, faktisches Verfahren und Argumentieren, nicht ein transzendentales Selbst-Erkennen und Selbst-Wissen. Eine angeblich faktische Erkenntnisbedingung ist noch lange keine transzendentale Wissensbedingung. Über einen faktischen Beweis einer empirischen Erkenntnis liegt der apodiktisch notwendige Beweis des Verstandes, dass nach notwendigen Gesetzen etwas eingesehen wird. Aber selbst das ist kein Beweis, wie DESCARTES mit seinem „genius malignus“-Zweifel eingebracht hat. Es muss darüber hinaus eine Erkenntnis geben, die zweifelsfrei, de jure, vom Ursprung und im Übergang zum Werden, eine „genetische“ Erkenntnis zeigt. FICHTE nennt diese Form der Erkenntnis und des Sich-Wissens „genetische“ Erkenntnis, weil sie erklärt, wie es überhaupt nach den Konstitutionsakten und Gesetzen des Wissens zu einem faktischen Erfahrungswissen und einem logisch-apodiktischen Wissen kommen kann.

Dieser Grundmodus des Sich-Wissens und Sich-Erkennens entfaltet sich in einem gesetzhaften Bilden, in einem wahren Bilden des Bildes vom Seins die eine Disjunktionseinheit darstellt, worin die aller-allgemeinsten, transzendentalen Bestimmungen des Seins einfließen. Da wären wir dann wieder bei der Antike und der Transzendentalienlehre des Mittelalters! Also, das Transzendentale ontologisch verstanden, oder bloß prädikativ, erkenntnistheoretisch? Das „Transzendentale“ – liegt es im Sein oder im Erkennen?

Dass und wie ein Faktum überhaupt zustande kommt, sei es empirischer Natur überhaupt, sei es in einem Unterbegriff der Empirie als logische und mathematische Wissenschaft, sei es rechtliches, moralisches oder religiöses Wissen, es gibt einen für sich selbst unwandelbaren Einheitsgrund in der Wandelbarkeit des Bewusstseins – eine Geltungsform für alles Erkennen und Sich-Wissen – und darüber hinaus einen absoluten Geltungsgrund, worin die Geltungsform als Freiheit des Sich-Bildens (in einem platonischen Schema von Urbild/Bild) begründet und bewährt werden kann.

Fichte steigt in seinen „Wissenschaftslehren“ stets zu einer Genesis a) mittelbarer Setzungen auf durch philosophische Abstraktion und reduktiver Konkretion und b) phänomenologisch zur unmittelbaren Faktizitätsgenesis (z. B. WLnm 2. Teil) herab, aber alles verweist c) auf eine absolut unerzeugte Positivität der Sich-Äußerung und Erscheinung des Absoluten im Sich-Bilden oder absoluten Wissen oder, mit Fichte ausgedrückt, auf ein Existential des Daseins.

Wie Kant jedes vorschnelle Schließen auf eine metaphysische Bedingung der Möglichkeit des Erkennens abgelehnt hat, dass also auf die allerallgemeinsten Bedingungen des Seins wie auf Eigenschaften geschlossen werden könnte, so hat Fichte umgekehrt wieder das Sehen als unleugbare Basis des Sich-Wissens und Sich-Vollziehens hereingeholt, dass eine transzendierende Beziehung zum höchsten Sein, oder besser gesagt, zur Erscheinung des Absoluten in einem höchsten Sein, mithin eine erkenntnistheoretische, „transzendentale“ Beziehung zum Einen, Wahren, Guten (Schönen) als Geltungsgrund (dieser Geltungsform Sich-Wissens oder Sich-Bildens) immer vorausgesetzt und wirklich angenommen werden muss. Das kann nicht bloß als „regulative“ Idee ins Dunkle hinein geschoben werden. Das wirkliche Sehen ist „notwendiges Sehen“ (27. Vortrag, WL 1804/2). (Wie das Transzendentalien-Denken nach Fichte in concreto des Verfahrens eingeholt werden kann – siehe z. B. Blog zur Transzendentalen Logik. 1. Teil – Link. Die von Kant kritisierten Gottesbeweise werden zu „regulativen“ Ideen herabgestuft, aber, was heißt hier „regulativ“? Wie könnte ein endlicher Verstand eine „regulative“ Idee behaupten, wenn er nicht die Abgrenzungsbedingung einer unbedingten Idee hätte? Jede Aussage ist bezogen auf absolute Wahrheit.)

Das Verhältnis Absolutes und transzendentales, sich selbst erkennendes und sich wissendes Wissen hat FICHTE ab den Jahren 1801/02 vertieft herausgearbeitet. Er kam zu einer (endlichen) Totalität von Wissensformen, sei es reeller oder ideeller Natur, zusammengehalten in einer genetischen Evidenz des „Ichs/der Ichheit“ und im Grundmodus des Setzens. Es ergaben sich daraus materiale Disziplinen der transzendentalen Möglichkeiten des Sich-Wissens und Sich-Bildens, d. h. eine Naturlehre, Rechtslehre, Morallehre und Religionslehre.

2) Natürlich nimmt man in den Anfangsbestimmungen gleich wichtige Entscheidungen vorweg, aber um in meine „Site“ einsteigen zu können, möchte ich vorläufig und ganz allgemein mit dem transzendentalen Sich-Wissen bei Fichte anschließen an PLATON, der explizit die Einheit von Denken und Sein am ausführlichsten bereits dargestellt hat: Das Sich-Wissen und Sich-Bilden oder die Einheit von Denken und Sein, die bei Kant nicht restlos zu klärende „transzendentale Erkenntnisart“, nennt er „apriorisches Vorwissen“ – „pro-eidenai;“ (Phaidon, 74 e – u. a. Stellen).

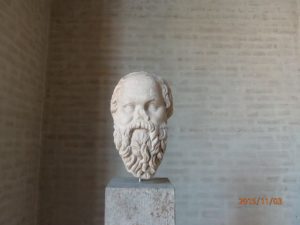

Das apriorische Vorwissen kann zum Gegenstand einer Selbst-Reflexion und Selbsterkenntnis des Wissens gemacht werden. Viele Philosophen können als „Transzendentalphilosophen“ ante litteram (vor Kant und Fichte) bezeichnet werden PLATON, PLOTIN, ANSELM, DESCARTES. Die absolute Gewissheit, die Wahrheit, das Gute, das Eine, das Schöne und Vollkommene – womit ich wieder bei einer ontologischen Bestimmung des Transzendentalen (oder der Transzendentalien) gelangt wäre – das allein kann Ausgangs- und Endpunkt des Philosophierens sein.

Wenn ich Kant und Fichte vergleichen möchte: Transzendentale Erkenntnis nach Kant ist ein Anschauungsform des Denkens, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, wie geschieht Denken in dieser Polarität von Anschauung und Verstand, und welche Funktion hat darüberhinaus die „Vernunft“.

Transzendentale Erkenntnis nach Fichte ist Anschauung der Form, wie geschieht Anschauung und Denken in einem, was heißt Begreifen gemäß der einen Vernunft und wie entfaltet sich dann die Vernunft in ihrer fünffachen Weise der Erkenntnis? Das setzt konstitutiv das Transzendentale von Wahrheit, das Gute, Eine, Schöne voraus – und dementsprechend ergibt sich immer eine bestimmte Differenz zwischen der Faktizität einer Erkenntnis mit seinen kategorialen Verstandesmustern und dem Sollprinzip einer Freiheit, die diese mittelbaren Setzungen – die aller-allgemeinsten Bestimmungen – auf die absolute Positivität der Erscheinung des Absoluten bezieht und bildet.

Noch zu Fichtes Lebzeiten kam mit Schelling und Hegel und Schopenhauer der Abfall von der transzendentalen Selbstreflexion und Selbstbesinnung des Wissens. Es kam zu folgereichen und gefährlichen realistischen oder idealistischen Verabsolutierungen. Das Absolute wurde zum Gegenstand einer Reflexionsphilosophie (genannt „Identität“) herabgezogen, wurde zum Mittelding zwischen negativer und positiver Philosophie (Schelling), zur bloßen Dialektik eines Begriffes (Hegel). Das Selbstbewusstsein des Vernunftwesens erzeuge selber die Vorstellung von Gott (Feuerbach), die materiellen Bedingungen schaffen das Bewusstsein (Marx), die Klassengegensätze (Lenin), das Unbewusste (Freud), die Evolution usw., das sei die letzte Einheit. Es kam zu naturalistischen Alles-Erklärungen und zur Geschichtlichkeit der Wahrheit (Heidegger). Das Transzendentale (oder die Transzendentalien) wurde aber dabei nicht mehr reflektiert.

Anders gesagt: Die Intuition und Intellektion eines über-natürlichen, qualitativen Gehaltes oder einer entsprechende Licht- und Existentialform des Wissens, ein heiliger Wille, der sich im Vernunftstreben offenbart – er wurde bewusst abgeleugnet oder nicht mehr gesehen. Die nach letzten Bedingungen der Wissbarkeit und Begründungen und Rechtfertigungen des Wissens fragende Philosophie – wie sie ursprünglich aber gedacht war – wurde aufgegeben mit bitteren, sittlich schwerwiegenden Folgen. 2

3) PLATON thematisiert in vielen Dialogen und Gleichnisse das apriorische Vorwissen, weil er um die Letztbegründung des Sich-Wissens weiß. Am schönsten vielleicht in der „Politeia“ 509b, wo er klar die Idee des Guten als Bedingung der Möglichkeit der (objektiven) Erkennbarkeit der Wahrheit und des (subjektiven) Erkenntnisvermögens, mithin auch als Bedingung der Möglichkeit eines Sich- Wissens beschreibt – siehe Blog zur „Idee des Guten“. Ehe ich anderes Wissen oder endliches Wissen (oder Bilder des Wissens) haben kann, muss ich zuerst schon das Selbst-Wissen und das Wissen des Vollkommenen haben und sein, d. h. wahres und wahrhaftiges Wissen sein. Es ist notwendig und unbegreiflich als unerzeugte Positivität vorausgesetzt, „jenseits des Seins“. Wahres Sein und Erkennbarkeit desselben in einer Erkenntnis der Erkenntnis binden sowohl ontologisches Denken wie methodologische Selbstreflexion zusammen.

Ähnlich zu PLATON – und in singulären Aussagen auch bei ARISTOTELES zu finden – wird dann 2000 Jahre später DESCARTES mit seinem „cogito, ergo Deus est“ die ontologische und gnoseologische Einheit zum Ausgangspunkt des Philosphierens machen. Die unbedingte Erkenntnis ist die Abgrenzungsbedingung jeder bedingten Erkenntnis. Aber selbst dieses „cogito“ des DESCARTES wurde historisch verunstaltet, als handle es sich bloß um einen kognitiven, subjektiven Akt. „cogito“ meint aber reflexive Operation des Geistes im Sinne von „ich erwäge“ d. h. im Sinne einer Gewissheit, die subjektiv wie objektiv gültig und wahr ist, begründet und gerechtfertigt nicht nur nach Verstandesgesetzen – siehe seine methodischen Zweifelsargumente – , sondern bewährt durch die „veracitas dei“.

Im Klartext und mit PLATON seit 2400 Jahre nachgesprochen und nachvollzogen:

„Dieses also, was dem Erkannten Wahrheit und dem Erkennenden das Vermögen (sc. zu erkennen) verleiht, sage, sei die Idee des Guten. Aber bedenke, dass sie (sc. die Idee des Guten) von Erkenntnis und Wahrheit, sofern diese erkannt wird, zwar Ursache ist, so wirst du doch, so schön auch diese beiden, Erkenntnis und Wahrheit, sind, nur richtig von diesem (sc. dem Guten) denken, wenn du es für etwas anderes und noch Schöneres hältst als diese beiden (sc. als Erkenntnis und Wahrheit). Wie dort (sc. im Bereich des Sichtbaren) das Licht und das Sehvermögen für sonnenartig zu halten zwar richtig ist, für die Sonne selbst zu halten, aber nicht richtig ist, so ist es auch hier (sc. im Bereich des rein geistig Erkennbaren) zwar richtig, diese beiden, die Erkenntnis und die Wahrheit, für gutartig zu halten, nicht aber ist es richtig, welches von beiden auch immer für das Gute selbst zu halten, sondern noch höher ist die Beschaffenheit des Guten einzuschätzen.“ (Platon, Polit., 508e1 – 509a5).

Die unausgedehnte und auch zeitlose vorausgesetzte Disjunktionseinheit der Seele, in der die verschiedenen Disjunktionen von Idealität und Realität, von Denken und faktischem Sein, enthalten sind und als denkbare und erkennbare Teilrealisierungen hervorgehen – worin wir im weitesten Sinne wieder bei den „Transzendentalien“ des Mittelalters wären – Wahrheit, Einheit, Gutes, Schönes – sind aller-allgemeinste Voraussetzungen, die uns den Weg zeigen zu einer sicheren, transzendentalen Erkenntnisart, wie sie Kant angestrebt hat, aber nicht vollenden konnte. Es gibt ein höchstes Wissen, ein transzendentales Wissen höchster Ideen, begründet und gerechtfertigt in der genetischen Erkenntnis der Erscheinung des Absoluten. 3

4) PLATON hat die (absolut) vorauszusetzende Einheit – ich will sie hier neben der „Idee des Guten“ disjunktionslose Wahrheit nennen – genial und metaphorisch umschrieben. Man beachte nämlich die Schwierigkeit: Setzt nicht jede Bestimmung immer eine Differenz und Disjunktion voraus? Wie sollten dann die Möglichkeitsbedingungen der Bestimmbarkeit einer disjunktionslosen Wahrheit, d. h. die Bestimmbarkeit eines relationslosen Einen, formal bestimmt werden? PLOTIN legt sich hier nahe.

Man kann nicht die Position eines Wissens jenseits des Wissens beziehen. Schelling und Hegel haben das Problem nicht einmal gesehen – und mit ihnen viele Leute bis heute, die unbedarft über das Absolute spekulieren oder im Selbstwiderspruch ein Absolutes ablehnen.

Es muss eine Einheit gesucht und gefunden werden können, die relationslose Einheit ist, die aber alle weiteren Relationen und Disjunktivitäten und gegensätzlichen Denkbestimmungen als solche in ihre Denkbarkeit und Wissbarkeit entlässt (genetisiert) – und gewusst werden kann kraft des Lichtes und kraft des Bildens und Setzens und Sehens.

Ohne dieser relationslosen Einheit bleibt man ewig in realistischen oder idealistischen Teilverabsolutierungen des Wissensaktes befangen, und umgekehrt, ohne Öffnung dieser Einheit zu einer reflexiven, begrifflichen und bildlichen Einheit, im Existentialakt des Wissens, in der Sichtbarkeit der Erscheinung, in einem Urbild-Bild-Verhältnis, bliebe das Wissen ewig unbegründet und ein leerer Begriff.

Die disjunktionslose Wahrheit muss Kriterium, Einheitspunkt wie Disjunktionspunkt des Wissens, analytische wie synthetische Einheit des Denkens, sein. Diese Einheit kann nicht bloß reduktiv zurück erschlossen und dann als Begriff logisch supponiert werden, wie es die diskursiv verfahrende Vernunft in ihren Schlüssen auf die unbedingte Bedingung alles Bedingten notwendig tut. KANT meinte, diesem dialektischen Schein kritisch beigekommen zu sein.4 Es bleibt aber bei KANT die Schein-Lösung einer „regulativen Idee“ kritisch zu hinterfragen, denn wie könnte ein endlicher Verstand eine „regulative“ Idee trotzdem fassen? Die Einheit muss vorlaufende Bedingung jeder weiteren Reflexionsidentität sein, ohne selbst wieder von dieser ihr folgenden Reflexionsidentität als deren Gegensatz gefasst und verobjektiviert zu sein. Das wäre wieder nur gedachte Einheit als gedachte Andersheit. „Es ist dabei die Hauptsache, ein Ich an sich wegzubringen, und das Ich späterhin im Bildwesen, und aus der Sich-Bildung eines einfachen Princips zu erklären.“ (FICHTE, Transzendentale Logik, SW IX, S 133)

5) PLATON sah klar dieses allem Erfahrungswissen vorausgehende apriorische Vor-Wissen und zugleich die transzendierende Idee der Einheit des Wissens, indem er die Idee des Guten „über das Sein hinausgehend“ beschrieben hat.

Historisch konnte PLATON diese Einheit nur theoretisch und abstrakt fassen, weil ihm die geschichtliche Sinnidee einer appositionellen Einheit fehlte, m. a. W. die biblische Offenbarung. Das ist ihm nicht vorzuwerfen. Er schuf als Pendant zum biblischen Wissen eines personalisiert gesehenen und geglaubten Gottes das reflexive Begriffsinstrumentarium einer ideellen, deduktiven Einheit. Was er dabei nicht sah und nicht sehen konnte, dass in der „jenseits des Seins“ liegenden disjunktionslosen, ideell-deduktiven Einheit des Wissens ebenso real und in concreto und in individuo diese Einheit vollendet erscheinen muss können, um nicht a) einem leeren Abstraktionsbegriff des erschlossenen Seins des Guten anheim zu fallen und b) die existentiellen Fragen des Guten und Bösen beantwortet zu bekommen.

Das bietet dann die positiven Offenbarung des christlichen Glaubens: die höchste Vollendung des Wissens in der Ur-Bild-Erscheinung der platonischen Idee des Guten und in einer historisch bedingten positiven Offenbarung von Vergebung und Sühne. PLATON erfasste eine apriorische Gottes-Offenbarung im reflexiven Denken; ihm fehlte aber die apriorische Sinnidee und konkrete Anschauung einer totalen Rechtfertigung und Liebe im Erkennen, Wollen und Handeln. Er kannte die formale „causa exemplaris“, aber ihm fehlte das konkrete Urbild dieser lebendigen Wahrheit innerhalb der apriorischen Vernunftoffenbarung.

6) Beides zusammengenommen, platonische Vernunftwahrheit und biblische, positive Offenbarungswahrheit, negative Theologie und negatio negationis in der eröffneten, positiven Gottesrede, wie es die christlichen Mystiker oder die Propheten taten, wie JESUS CHRISTUS in seinen Worten und Taten die positive Gottesrede schlechthin verkörperte, ergeben einerseits eine Einheit im Selbstbewusstsein und in der Reflexionsform – und andererseits eine notwendige Mannigfaltigkeit in der Konkretion und in der Totalität der Wissensformen in einem unendlich ablaufenden Bewusstsein. Das Transzendentale ist virtuell geschlossener Vernunftbezug und zugleich immer schon eröffnet zu einer reflexiven Erfassung des Konkreten und Aposteriorischen, beginnend mit der anderen Person, sich fortsetzend über ideelle und mediale Erkenntnis bis zur Erkenntnis des Sinnlichen. Die appositionelle Erkenntnis lässt die implikative Begründung erst sichtbar werden und umgekehrt, der absolute Geltungsgrund ermöglicht und begründet das Sich-Setzen des Wissens und mannigfaltige Sehen und Erkennen und Wollen-in-actu. Die sogenannte äußere Sinnen-Erkenntnis (Temperatur, Geschmack, Geruch, Tasten, Sehen, Hören) ist bedingt durch den inneren Sinn apriorischen Wissens. Die Perzeption sinnlicher Wahrnehmung, die Perzeption einer anderen Person, von Sprache und Zeichen, schließlich die Perzeption eines reinen, heiligen Willens, ergibt das Ganze transzendentaler Erkenntnis, Erkenntnis der Form der Anschauung aus dem Geltungsgrund der Erscheinung des Absoluten.

Anders gesagt: Die vernunftgemäße Realisation des transzendentalen Wissens ist sowohl eine zeitlose Reflexion des Wissens und des Selbstbewusstseins, erfolgt aber zugleich in zeitlichen Schritten, insofern das Bewusstsein/Selbstbewusstsein sich nur setzend und gesetzt werdend, bestimmend und bestimmt werdend, reflexiv und mittels Reflexionsideen, fassen kann, d. h. zeitlich und räumlich, und sich so im ständigen Werden begreift.

(c) 29. 10. 2015, Franz Strasser

1Siehe z. B. Historisches Handbuch philosophischer Grundbegriffe; oder Handbuch Ontologie, hrsg. v. Jan Urbich/Jörg Zimmer, Berlin 2020. Siehe entsprechende Lemmata.

2Ich hörte zufällig in Linz einen Vortrag: „Das Absolute und das Subjekt“, Mainz 2008. Für mich war es ein Schock und wurde zum Anlass, nochmals die alten Skripten der Studentenzeit hervorzukramen. Insofern verdanke ich dem Vortrag sogar einen positiven Nebeneffekt des Anstoßes, diese verkappten Gottesleugner (wie Schelling, Hegel, Heidegger) genauer zu hinterfragen und zu widerlegen!

3Als Erläuterung des ganzen Problemkomplexes siehe z. B. MARKUS ENDERS in: zur debatte, 1/2010, S 18-20, die Bedeutung der Seinsbestimmtheit der Ideen, d. h. was Wahrheit und Erkennbarkeit der Wahrheit heißen kann. „Wie schon bei Parmenides selbst und in der von ihm begründeten Philosophenschule der Eleaten fungiert Wahrheit bei Platon „als Inbegriff der erkennbaren, geistig fassbaren Wirklichkeit“ (J. Szaif, Art. Wahrheit, I. Antike, A. Anfänge bis Hellenismus, in: HWPH, Bd. 12, Sp. 49). Erkennbar gemäß der auf Parmenides zurückgehenden platonischen Bedeutung von Erkennen (νοεῖν), das ein sicheres Erfassen und definitorisches Bestimmen des Wesensgehalts eines Gegenstandes bedeutet, sind nach Platon nur die Ideen, d. h. die allgemeinen, transzendenten, immateriellen Wesenheiten aller geistig und aller sinnlich erscheinenden Entitäten. Dabei kommt den Ideen Seinswahrheit auf Grund ihrer Unvermischtheit, d. h. ihres Ausschließens des Konträren, und auf Grund ihrer Urbildhaftigkeit zu, in der ihre Normativität für die Beurteilung der Einzelfälle im sinnenfälligen Bereich begründet liegt (hierzu vgl. genauer J. Szaif, art. cit., Sp. 50). (…)

4In der KpV ist es ziemlich zu Beginn auf der Suche nach einem formalen Unbedingten so ausgedrückt: „Die reine Vernunft hat jederzeit ihre Dialektik, man mag sie in ihrem speculativen oder praktischen Gebrauche betrachten; denn sie verlangt die absolute Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten, und diese kann schlechterdings nur in Dingen an sich selbst angetroffen werden. Da aber alle Begriffe der Dinge auf Anschauungen bezogen werden müssen, welche bei uns Menschen niemals anders als sinnlich sein können, mithin die Gegenstände nicht als Dinge an sich selbst, sondern bloß als Erscheinungen erkennen lassen, in deren Reihe des Bedingten und der Bedingungen das Unbedingte niemals angetroffen werden kann, so entspringt ein unvermeidlicher Schein aus der Anwendung dieser Vernunftidee der Totalität der Bedingungen (mithin des Unbedingten) auf Erscheinungen, als wären sie Sachen an sich selbst (…)“ (KpV 107) Das ist aber nur ein reduktiv gewonnenes Argument und erreicht nicht die Begründungsebene eines PLATON.